Iscrizioni on-line

Guarda il video con tutte le indicazioni per effettuare l'iscrizione alla classe prima per l'a.s. 2024/25.

I genitori che vogliano ricevere supporto per compilare la domanda di iscrizione possono contattare la scuola allo 0546/622600 e chiedere un appuntamento.

News

Orario scolastico - Dal 9 Ottobre 2023 - Consulta tutti gli orari e le planimetrie della scuola

ORDINANAZA MINISTERIALE 234 DEL 05.12.2023 - Termini e modalità delle elezioni delle componenti elettive del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, nonché delle designazioni e delle nomine dei suoi componenti - Indizione delle elezioni.

Ordinanza Ministeriale n. 234 del 5 dicembre 2023. Indizione Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI ) in data 7 maggio 2024. Indicazioni operative. Indizione Elezioni del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI ) in data 7 maggio 2024....

LEGGI L'ARTICOLO

Il nostro Istituto è riconosciuto come Cambridge English Qualification Preparation Center I nostri studenti che desiderano ottenere una certificazione di Cambridge English, come il PET, CAE o CPE, potranno contare su una preparazione di qualità e...

LEGGI L'ARTICOLO

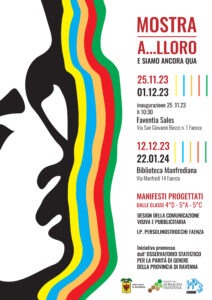

Inaugurazione - Mostra di grafica Sabato 25 Novembre 2023, Ore 10:30 - Faventia Sales, Via San Giovanni Bosco n.1 - Faenza (Ra) Scarica il pieghevole In occasione della Giornata internazionale della violenza sulle donne, le classi 4DG, 5AG e 5CG...

LEGGI L'ARTICOLO

Unione comuni Romagna faentina - Contributi libri di testo - A.s. 2023/24 I contributi per i libri di testo per gli studenti iscritti alle scuole secondarie di I e II grado del sistema nazionale di istruzione (statali, private paritarie e...

LEGGI L'ARTICOLO

La Provincia di Ravenna ha approvato il bando per la concessione di borse di studio per l’anno scolastico 2023-2024. Le modalità di presentazione della domanda e il bando sono consultabili accedendo ai seguenti link:Bando borse a.s 2023-2024;Volantino 2023-2024 (sintesi dei requisiti...

LEGGI L'ARTICOLO

La Giunta regionale Emilia-Romagna con deliberazione n. 1168 del 10 luglio 2023 ha approvato i criteri per la concessione dei benefici per il diritto allo studio per l’anno scolastico 2023/2024, in attuazione degli Indirizzi regionali approvati dall’Assemblea legislativa con deliberazione...

LEGGI L'ARTICOLO

“Spazio adolescenza” è un nuovo spazio di ascolto promosso da Unione dei Comuni della Romagna Faentina e AUSL Romagna. Si tratta di un servizio gratuito di ascolto, accoglienza, orientamento per ragazzi e ragazze dai 14 ai 25 anni e ai...

LEGGI L'ARTICOLO

Tutte le iniziative promosse dall’Unione della Romagna Faentina per sostenere il popolo ucraino attraverso raccolta fondi, raccolta beni materiali e disponibilità di accoglienza profughi sono disponibili al seguente link: Informazioni utili Ulteriori informazioni utili relative all’accoglienza della popolazione ucraina al...

LEGGI L'ARTICOLO

La Provincia di Ravenna ha approvato il bando per la concessione di borse di studio per l’anno scolastico 2021-2022. Le modalità di presentazione della domanda e il bando sono consultabili accedendo alla pagina dedicata: Borse di studio – Provincia di Ravenna

LEGGI L'ARTICOLO

Contributi libri di testo - A.s. 2021/22 I contributi per i libri di testo, anche per l'anno scolastico 2021/22, possono essere richiesti seguendo le indicazioni sotto riportate: Contributi Regione Emilia-Romagna - Circolare n. 562 - Delibera n. 878 Contributi libri...

LEGGI L'ARTICOLO

Pago In Rete consente alle famiglie di effettuare il pagamento degli avvisi telematici, relativi a tasse e contributi scolastici (attività curriculari ed extracurriculari a pagamento, visite guidate, viaggi di istruzione ed altro) emessi dalle segreterie scolastiche per gli alunni frequentanti. Si...

LEGGI L'ARTICOLO

Concorso ordinario finalizzato al reclutamento del personale docente per le classi di concorso A020, A026, A027 A028 e A041 in attuazione dell’articolo 59, comma 14, del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73.

LEGGI L'ARTICOLO

Lavori in Unione Dopo un anno difficile per i nostri ragazzi e le rispettive famiglie, obiettivo del settore Servizi alla Comunità dell’Unione della Romagna Faentina, è stato quello di offrire la possibilità ai ragazzi/e di vivere esperienze socializzanti e mettersi...

LEGGI L'ARTICOLO

Un apiario nel parco del Museo Malmerendi a Faenza! Per raccontare agli studenti la storia delle api aprendo un alveare e guardando cosa vi succede. Per studiare le api e avere informazioni sul grado di inquinamento della zona, perché questi...

LEGGI L'ARTICOLO